- 2016-05-26

- 本站

- 作者:曾大兴

一、广东历代文学家的分布格局

广东籍的文学家, 虽然不少文学史著作和文学家辞典都有记载, 但是数量都很少。例如由谭正璧编、光明书局1934年出版的《中国文学家大辞典》, 应该说是一部有影响的工具书, 该书收录中国历代 文学家达6800余人, 其中有籍贯可考者6293人, 除去越南、朝鲜和蒙古籍的7人, 还有6286人, 而广东 籍的文学家只有118人, 不到总数的1.9%; 又如由曹道衡、周祖譔等分头主编, 中华书局1992年起陆续 出版的多卷本《中国文学家大辞典》, 所收录的文学家大大超过谭编辞典, 但是于广东籍的文学家仍然 收录过少, 例如清代卷, 收录文学家达3124人, 而广东籍的仅78人, 不到总数的2.5%。这就提醒我们,关于广东籍文学家的统计工作, 不能仅仅依据大家所习见的各家文学史、各种文学家辞典、各史《文苑 传》《艺文志》, 以及各个时代的文学总集、书目、纪事之类, 而必须借助于广东地方文献。

事实上, 广东地方文献所著录的文学家是很多的, 有的人有文集传世, 有的人文集已经散佚, 有的 人只留下若干单篇作品或作品片断, 有的人没有留下任何作品, 只是被某些记载描述为能诗、能文, 等等, 这就需要有所取舍。笔者的取舍原则是:

1. 元代和元代以后的文学家, 必须有文集, 方能入选;

2. 元代以前的文学家, 曾经有文集, 后来散佚了, 可入选;

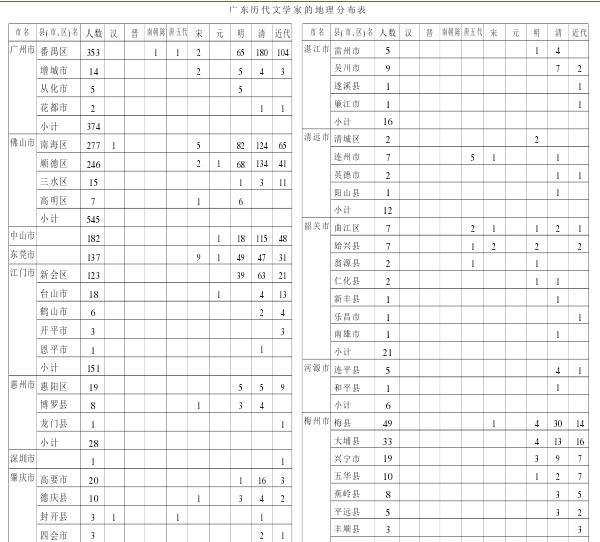

3. 原本就没有文集, 只有单篇作品, 或作品片断, 不入选。根据这三条原则, 筛选出广东籍的文学家共2046人。( 见下表)

说明: 1. 定安 (4人) 、琼山 (13人) 、文昌 (3人) 三地, 1988年以前属广东, 今属海南; 合浦 (2人) 、钦州 (1人)两地, 1965年以前属广东, 今属广西; 九龙 (1人) 一地, 1897年以前属广东, 今属香港。三地合计24人, 本表未予列入;2. 本表所列市、县 (市、区) 名称, 以民政部编《中华人民共和国行政区划简册 (2005)》所载广东省政区为准。

东汉时, 有两位文学家占籍广东, 一为苍梧郡封开县的陈元, 一为南海郡的杨孚。陈元的文集已 佚, 严可均辑《全上古三代秦汉三国六朝文》收有他的《请立〈左传〉疏》一文, 是一篇有文学价值的 古文。杨孚著有《异物志》一卷, 其中的某些韵语, 是有文采的四言诗。晋代也有两位文学家占籍广 东, 一为黄整, 一为王范, 文集均已佚。南朝陈代, 有南海郡人刘删, 被时人目为 “江左奇才”,《艺文 类聚》载其五言诗九首, 多音律谐协, 对仗工整。然以上这些, 都只能算是广东文学的滥觞, 尚未形成 自己的特色; 文学家的分布格局, 也是如此。

广东文学之自具面目, 实始于唐代; 文学家的分布格局, 也在这个时期开始形成自己的特点。唐五 代时期, 有籍贯可考的文学家共11人, 其中粤北 ( 连州和韶州) 9人, 粤西 ( 封州) 1人, 珠三角 ( 广州) 1人。粤北占了总数的81.8%, 而且出了像张九龄这样的开宗立派的重量级人物。这个时期, 广东文 学家的分布中心在粤北。

两宋时期, 有籍贯可考的广东文学家共35人。其中珠三角 ( 广州和惠州) 21人, 粤西 ( 南恩州、德 庆府、肇庆府) 3人, 粤北 ( 连州、南雄州和韶州) 4人, 粤东 ( 梅州和潮州) 7人。粤北籍文学家所占 比例由唐五代的81.8%下降到11.4%, 虽然出了像余靖这样的有影响的人物, 但是, 粤北的文学人才中心 地位已经丧失。珠三角籍的文学家占了总数的60%, 而且出了像崔与之、李昴英这样的有全国影响的人 物, 珠三角取代粤北, 成了广东文学人才的中心; 粤西在唐代占9.1%, 在宋代占8.6%, 降幅不大; 粤东 则异军突起, 不仅实现零的突破, 而且占了20%的份额, 比粤西多11.4个百分点。

元代的广东文学, 是唐宋和明清、近代之间的一个低谷, 这个时期的广东籍文学家只有5人, 其中 珠三角 ( 广州路) 4人, 粤东 ( 潮州路) 1人。值得注意的是, 珠三角地区的文学家仍然占了总数的80%,仍然处于中心位置, 粤东占20%, 粤西、粤北均为零

明代,有籍贯可考的广东文学家多达423人。其中珠三角 ( 广州府和惠州府) 343人, 占总数的81%;粤西 ( 肇庆府、高州府和雷州府) 17人, 占4%; 粤北 ( 韶州府和南雄府) 5人, 占1.2%; 粤东 ( 潮州府和惠州府的兴宁、长乐) 58人, 占13.7%。珠三角地区仍然是广东籍文学家的分布中心, 粤北和粤西所占比例有所回升, 粤东虽比宋元时期低了6.3个百分点, 仍不失为广东籍文学家的一个亚中心。这个时期最令人瞩目的是广州府的南海、番禺和顺德三县, 这三个在地理上毗邻的县份, 一共出了215位文学家,占全省的51%, 文学史上有名的“南园五先生” ( 南海孙贲、王佐, 番禺赵介、李德、黄哲) 和 “岭南 三大家” ( 南海梁佩兰、番禺屈大均、顺德陈恭尹) 就出在这里。

清代是广东籍文学家出现最多的一个时代, 仅从清朝开国至道光末年这230年左右的时间里, 有籍 贯可考的文学家就多达839人。其中珠三角 ( 广州府、惠州府和肇庆府的鹤山、恩平) 688人, 占82%;粤北 ( 韶州府、南雄州、连州和惠州府的长宁) 8人, 占1%; 粤西 ( 肇庆府、罗定州、高州府和雷州府)53人, 占6.3%; 粤东 ( 潮州府、嘉应州和惠州府的和平、连平) 90人, 占10.7%。珠三角地区仍然是文 学家的分布中心, 粤西地区比明代上升了2.2个百分点, 粤东地区比明代下降了3.6个百分点, 粤北地区比明代下降了0.6个百分点。清代广东籍文学家的地理分布仍然保持明代的格局。

近代在这里是一个比较宽泛的概念, 它实际上包括了晚清 ( 咸丰、同治、光绪、宣统四朝) 和中华 民国这两个时间段, 大约100年的时间。近代广东有籍贯可考的文学家460人。其中珠三角 ( 省政府直接 督察区, 专署行政督察区第一区、第五区) 共357人, 占77.6%; 粤北 ( 第二区、第三区) 5人, 占1.1%;粤西 ( 第四区、第八区、第九区) 29人, 占6.3%; 粤东 ( 第六区、第七区) 69人, 占15%。珠三角地区 虽比清代低了4.4个百分点, 但仍保持宋元以来的中心地位, 出现了像南海康有为、新会梁启超这样的领 一代风骚的人物; 粤西地区和清代一样; 粤北地区比清代上升了0.1个百分点; 粤东地区比清代上升了4.3个百分点,比明代上升了1.4个百分点。粤东不仅较其他地区发展为快,而且出现了像嘉应黄遵宪、蕉岭邱逢甲这样的在近代历史上非常具有影响力的人物。见下表:

这1776位文学家的分布格局, 有其鲜明的地域特征, 概而言之, 表现为三个层级

第一, 文学家的分布中心经历了一个由北而南的转移。唐代以来, 广东先后出现了两个文学家的中 心, 一个是唐五代时的粤北地区, 一个是宋、元、明、清、近代的珠三角地区。粤北地区的优势地位自 宋代开始丧失之后, 再也没有恢复过来; 珠三角地区自宋代开始成为文学家的中心之后, 历经千年而保 持不变。粤西地区自汉代以后, 总在低水平上徘徊, 它所占的比例再也没有超过10%。粤东地区文学家的增长幅度虽起伏多变, 但总的来讲胜过粤北和粤西。

第二, 上述四个地区的郡、州、路、府之治所, 成了文学家的亚中心。这类治所和本地区的其它县 份相比, 往往具有得天独厚的自然条件, 具有政治、经济、交通、教育、文化传播诸方面的区位优势,具有丰富的文化积累, 因而也就成了文学家的一个渊薮。如番禺县自秦以来、南海县自宋以来, 即为历 代的郡 ( 州、路、府) 之治所, 这两个县所出的文学家多达630名, 占了珠三角地区的44.5%; 又如广 信、高要、茂名、海康等县, 自汉以来, 亦先后为各个郡 ( 州、路、府) 之治所, 这四个县出了40名文 学家, 占了粤西地区的40%; 而程乡县自宋以来、海阳县自明以来则分别为有关州、府之治所, 两个县 一共出了87位文学家, 占了粤东地区的39%。

第三, 就各个县份来讲, 文学家族的优势又非常明显。如番禺县的卫氏、王氏、方氏、叶氏、冯 氏、史氏、伍氏、刘氏、汪氏、张氏、居氏、屈氏、胡氏、俞氏、凌氏、梁氏、黎氏、潘氏, 从化县的 黎氏, 南海县的伦氏、关氏、劳氏、吴氏、陈氏、招氏、庞氏、桂氏、郭氏、梁氏、谭氏、颜氏, 顺德 县的佘氏、苏氏、李氏、吴氏、张氏、陈氏、罗氏、黄氏、梁氏、温氏 , 高明县的区氏, 香山县的刘 氏、李氏、麦氏、何氏、黄氏, 东莞县的祁氏、刘氏、张氏、林氏, 新会县的区氏、苏氏、李氏、易 氏、陈氏、唐氏、黄氏, 台山县的陈氏, 博罗县的韩氏, 德庆县的李氏, 高要县的冯氏, 电白县的邵 氏、彭氏, 丰顺县的丁氏, 蕉岭县的邱氏, 嘉应的黄氏、叶氏, 海阳县的吕氏、陈氏, 澄海县的谢氏,潮阳县的周氏, 揭阳县的郭氏等等, 据笔者统计, 这样的文学家族不下于80个, 被列入表一、表二者,都是有文集问世或曾经有文集问世的。这些文学家族的成员, 或为祖孙关系, 或为父子 ( 父女) 关系,或为兄弟 ( 姐妹) 关系, 少则三五人, 多则十余人, 他们声应气求, 薪火相传, 组成了一道又一道亮丽的文化风景。

二、广东历代文学家的分布背景

广东历代文学家的分布格局的形成与变化, 有其独特的区域文化背景; 而远离主流文化中心的广东文化之所以能在唐宋时期显露生机, 在明清时期大放异彩, 一是得益于自秦汉以来的由北而南、由西而 东的经济开发, 二是得益于北方文化的影响, 尤其是三国以来北方“谪宦”和“流寓”的影响, 三是得益于宋代以来的处于全国先进行列的官、私教育。

1. 区域经济背景

文学家的分布格局的形成与变化, 与地区经济的发展状况是基本吻合的。如同文学家的分布线路是 由北而南、由西而东一样, 广东经济的空间开发架构也是由北而南、由西而东。纵观古代广东的经济发 展历程, 大体上可以分为三个时期。第一个时期是唐以前。这个时期, 自然经济在广东占绝对优势, 农业生产主要集中在西部、北部和南部地势高旷、气候干爽、中原移民较多的河谷、盆地之中, 包括贺江 盆地、连州盆地、坪石盆地、韶关盆地、南雄盆地、英德盆地, 以及高雷和广州附近的台地等。最早出 现的一批城镇, 如曲江、桂阳 ( 连州) 、中宿 ( 清远) 、博罗、四会、高要、番禺等, 主要分布在北江和 西江沿岸。当这些地方成为重要的经济文化区域的时候, 粤东地区还相当落后, 农业的开发程度很低,城镇也非常少见。经济的发展为文化教育的发展提供保障 , 文化教育的发展则为文学家的产生提供土 壤。我们看唐五代以前的广东文学家, 有籍贯可考的共14人, 其中粤北出了9人, 粤西出了2人, 珠三角 出了3人, 粤东则一个也没有。粤北的发展程度最高, 文学家也出得最多。

第二个时期是唐宋两代。随着大庾岭的开通和广州对外贸易的活跃, 广东与内地的物质交流和人员 往来得到加强, 在全国的地位日益上升。中唐以后, 北方人口大量南迁, 入居广东者主要分布在珠江三 角洲、东江和韩江谷地, 以及雷州半岛等地, 沿海地区的农业得到快速发展。经济发展的一个重要标志 是人口的增加。在宋代, 除京畿之外, 各路依户口分县为6等, 其中广州有望、上、中县5个, 韶州6个,连州3个, 潮州3个, 循州 ( 惠州) 3个, 钦州1个, 廉州1个, 其余诸州均以中、下县为主。与人口的增 加相伴随, 城镇也多了起来, 除广州作为广南东路最大的政治经济中心之外, 有影响的城镇还有循州、 韶州、连州、潮州、南恩州、雷州、廉州等等。总的情况是, 有宋一代, 粤北 ( 韶州、连州) 的经济地 位开始下降, 而珠三角 ( 广州、循州) 和粤东 ( 潮州) 的地位则大幅度提升。文学家的地理分布也是这 样。粤北籍文学家所占的比重由唐代的81.8%下降到11.4%, 珠三角地区则由9.1%上升到60%, 粤东则异军突起, 并且占了20%的份额。

第三个时期是元明清和近代。特别是在清乾隆时期 , 广东的工业在许多领域出现了资本主义的萌 芽。鸦片战争以后, 广东的自然经济开始解体, 传统的冶铁、纺织等手工业陷于停滞, 但是由于地处沿 海, 广东在吸收新式工业技术方面比内地方便, 成为中国民族资本主义发展最快的省份。这个时期的珠 江三角洲和粤东、粤西的部分地区之所以得到快速发展, 一个非常重要的原因是得沿海之地利, 它们在 设备、人才、技术、资金、信息、市场乃至货物运输各个方面的优势, 都远非处在内陆的粤北所能望其 项背。广东境内的地区差异, 实际上从明清时期就形成了。在古代的中国, 人口数量的升降最能反映出 地区经济的发展水平。唐代天宝元年, 广东各州郡的人口为109.2万人, 粤北地区的韶州和连州就多达 31.2万, 珠三角的广州和循州 ( 惠州) 只有27.1万人, 而粤东地区的潮州则只有2.6万人;[ 1]( P208) 到了清代 雍正七年, 广东的人口发展到465.9万, 珠三角的广州和惠州多达180.5万, 粤东的潮州和嘉应州达96.2万, 粤西的高州、罗定、廉州、雷州、肇庆达93.8万, 而粤北的韶州、连州、南雄州只有50.7万, 还不到珠三角的三分之一。[ 2]( P46) 与人口的发展状况大致吻合, 珠三角的文学家数量自唐代以后一直占据绝对优势, 多达1413人, 粤东次之, 达225人, 粤西再次之, 102人, 粤北最少, 仅有22人, 少得不成比例。

2. 区域文化背景———北方“谪宦”和“流寓”的影响

经济是文学发展的物质基础, 然而, 经济和文学的关系并不是一种直接的对应关系, 其间还有一个中介, 这便是文化。文化具有相对的稳定性, 不会因为经济状况的变化而迅速变化。广东文化之所以能在唐宋时期显露生机, 在明清时期大放异彩, 固然是得益于自秦汉以来的由北而南、由西而东的经济开发, 但北方文化的影响, 尤其是北方“谪宦”和“流寓”的影响, 也非常重要。

自三国吴时起, 包括广东在内的岭南大部分地区, 就成为朝廷流放得罪官员的地方。郝玉麟《广东通志》卷262《谪宦录》考证:“唐以前得罪至岭南皆迁徙为民, 至唐始谪为宦, 有责授左授之分。”[3] 该志引王守仁《送李柳州序》云:“唐宋时吏其土者或未必尽以谴谪, 而以谴谪者居多。”部分被谴谪的人, 时间久了, 他们或他们的后人, 便成了当地的居民,“是时, 天下已乱, 中朝士人以岭外最远, 可以避地,多游焉。唐世名臣谪死南方者往往有子孙, 或当时仕宦遭乱不得还者, 皆客岭表”。例如唐代名臣刘崇望之子刘浚、太学博士倪曙、宰相李德裕之孙李衡、司农少卿周杰、娴于典章制度的杨洞潜、孔子41世孙孔昌弼等, 均先后迁移岭南。[4]

《广东通志》卷43“谪宦志”载有从西汉末年到明代万历年间贬谪岭南的98位官员的事迹, 同时附有60位流寓岭南的人士的资料; 另有韩愈、刘禹锡诸人, 因“窜逐之余, 鞠躬尽瘁, 绩有不朽”, 则归入同书卷38“名宦志”。当然, 贬谪岭南的官员并不止这些。这些“谪宦”和“流寓”当中, 有不少是在文学史上有重要地位和影响的人。他们为当地文学人才的成长, 做了许多培植的工作。如虞翻徙南海,“虽处罪放, 而讲学不倦, 门徒尝数百人”。郑侠徙英州时,“英人无贵贱, 皆加敬礼。争遣子弟从学”。[3]( 卷43)刘禹锡在连州,“以词章自适, 而郡中文学日兴。论者多其振作之功”。韩愈在潮州时,“命进士赵徳为之师,自是潮之士笃于文行”。[3]( 卷38)张九龄是岭南第一位进士, 第一位宰相, 也是第一位有影响的诗人。张九龄走上诗坛, 进而走上政坛, 成为唐代著名的文学家和政治家, 与为官岭南的王方庆有关系, 与谪宦岭南的北方文学家沈佺期和张说更有关系。《新唐书》张九龄本传载:“张九龄字子寿, 韶州曲江人。七岁知属

文。十三以书干广州刺史王方庆, 方庆叹曰: 是必致远。会张说谪岭南, 一见厚之。”[5] 王方庆是咸阳人, 垂拱元年( 685) 始任广州都督。《广东通志·名宦志》对他评价很高, 称“有唐以来治广州者, 无岀方庆之右”。此人不仅清正廉能, 而且“博学好著述, 所撰杂书凡二百卷, 尤精三礼”。[3]( 卷38)张说于武后长安三年( 703) 秋九月流钦州, 中宗立( 705) , 被召还。《新唐书》张说本传云: ( 张说)“喜推藉后进。”“善用人之长, 多引天下知名士以佐佑王化。”“为文属思精壮, 长于碑志, 世所不逮。”“朝廷大述作多出其手。”又据《新唐书》张九龄本传:“弱冠乡试, 考功郎沈佺期尤所激扬。”[5]

唐五代两宋时期, 占籍广东的文学家一共54人, 其中就有13人出生在粤北( 韶州、连州、南雄州) ,粤北是受北方文化影响最早也最大的地区。据笔者不完全统计, 仅唐宋两代, 谪宦、流寓粤北( 韶州、连州、英州、南雄州) 的知名文人就有崔仁师、卢肇、韩愈、窦存亮、刘禹锡、凌准、吴武陵、姚铉、章得象、米芾、苏轼、郑侠、朱敦儒、刘安世、李璆、张浚、张栻、方信孺、朱翼、洪皓、吴元美、吕祖俭、张震发、秦纲等20多人。以韶州、连州、南雄州为中心的粤北地区, 是中原文化进入广东的第一站。秦汉以来中原移民入粤, 多在这一带小作停留, 然后图南。故唐五代时期, 此地文风之盛, 非它处可比。至于其他“谪宦”和“流寓”对粤东、粤西和珠三角地区的积极影响, 如韩愈在潮州, 苏轼在惠州, 秦观在雷州, 等等, 都是大家熟知的事实, 道理是一样的, 限于篇幅, 不再一一列举。

3. 区域教育背景

广东的公私教育, 起步虽晚, 但发展速度惊人。唐代以前, 广东的学校仍不多见, 但到宋代, 广东的州学有15所, 县学有25所, 州学普及率达到100%, 县学普及率达到58%。据美国学者John W.Chaffee所著《宋代科举》一书统计, 当时全国24路中, 州学普及率达到100%、县学普及率达到58%以上的只有七路, 即两浙东路、两浙西路、江南东路、江南西路、福建路、荆湖南路和广南东路, 广东的官学教育居全国第六位。[6] 至于私人创办或主持的书院, 在广东也是非常发达的。据王炳照《中国古代书院》一书统

计, 宋代的广东有书院39所, 居全国第四位( 前三位依次为江西、浙江、湖南) ; 明代发展到156所, 跃居全国第三位( 前两位依次为江西、浙江) 。这些书院, 主要分布在珠三角的广州、惠州, 粤东的潮州,粤西的高州、罗定州和雷州等地, 粤北非常少。清代广东的书院多达242所, 居全国第五位( 前四位依次为浙江、四川、江西、河南) 。[ 7]( P202- 203)这些书院, 仍以珠三角( 广州府) 为最多, 仅香山、南海和新会三县, 就有35所。至于官学, 则是每一个府、县皆有, 普及率达到100%。

官学是政府出资办的, 每个州县都有, 私学则是民间出资办的, 要根据创办人或资助人的经济条件量力而行。真正导致教育的地区差异的, 是私学的数量、规模和水平。宋元以后, 粤北地区因地理环境所限, 经济发展缓慢, 私学甚少, 影响了整个地区的教育水平的提高, 故其文化落后于珠三角, 人才也远不如珠三角之兴盛; 而珠三角的文化之所以如此发达, 人才之所以如此兴盛, 说到底, 还是由于学校教育的成功, 尤其是私学, 功不可没。

官私学校是培养科举人才的摇篮。据诸史不完全统计, 宋代广东被制举、辟荐168人, 乡贡250人,进士575人, 共993人。这993人的分布情况是: 粤北209人, 占21%; 珠三角336人, 占34%; 粤东133人,占13%; 粤西156, 占16%; 其它地区159人, 占16%。珠三角的科举人才占第一位, 粤北占第二位。元代广东的科举人才, 大致保持着宋代的格局。据《广东通志·选举表》: 有元90年间, 广东乡贡119人,进士31人, 加上察举者, 共422人。这422人中, 粤北45人, 占10.7%; 珠三角145人, 占34.4%; 粤东67人, 占15.9%; 粤西51人, 占12%; 其它地区114人, 占27%。珠三角仍然占第一位, 粤北则退至第四位。明代广东被朝廷察举618人, 举人6437人, 进士874人, 总共7929人, 而珠三角就占了49%, 排第一位, 粤东占了22.8%, 排第二位。尤其值得注意的是广州府的南海、番禺和顺德三县。据记载, 明代南海有进士148人, 举人563人; 顺德有进士99人, 举人257人; 番禺有进士86人, 举人405人。三县进士、举人总数分别占全省的38%和19%, 成为著名的南番顺人才之乡。明代的广东出了3个状元, 南海1个, 顺德1个,还有1个在海阳。海阳是潮州府治所在地, 有明一代, 潮州中举者多达千人, 被誉为“海滨邹鲁”。清代广东的科举人才在总量上不及明代, 进士、举人, 还有察举, 总共才6192人, 仅及明代的78%, 但是在

地理分布上, 仍然保持明代的格局。值得注意的是粤东地区的人才剧增。仅仅是一个嘉应州, 就多达826人, 占了全省的13.3%。[ 2]( P142- 143)

宋代以来广东科举人才的发达, 充分说明了官私学校教育对人才成长的决定作用。值得注意的是,这些科举人才在地理上的分布格局, 与上述文学人才的分布格局是相吻合的。在上述有籍贯可考的1776名文学家中, 有进士、举人、秀才这样的头衔和诸生、贡生这样的资格, 以及民国以后有大学学历或海外留学背景的人, 竟多达1075人, 占总数的61%。这些数据再次说明, 在古代, 多数的文学家是有科举功名的; 在民国时期, 多数的文学家是有大学学历的, 部分人士甚至还有海外留学背景。这些人的成长, 都离不开学校教育。

[参考文献]

[1] 赵文林, 谢淑君.中国人口史[M].北京: 人民出版社, 1988.

[2] 司徒尚纪.广东历史地图集[M].广州: 广东地图出版社, 1995.

[3] 郝玉麟.广东通志[M] . 文渊阁四库全书[Z] 本.

[4] 欧阳修.新五代史( 刘隐传) [M].文渊阁四库全书[Z] 本.

[5] 欧阳修, 宋祁. 新唐书( 张九龄传) [M].文渊阁四库全书[Z] 本.

[6] 〔美〕John W.Chaffee.宋代科举[M].台北: 台湾东大图书有限公司, 1995.

[7] 王炳照.中国古代书院[M].北京: 商务印书馆, 1998.

- 上一篇:二○○九年的澳门旧体诗词

- 下一篇:没有了

- 返回:地域性文学群体