- 2016-05-25

- 本站

- 作者:曾大兴

一、 文学的地域性问题的提出

袁行霈教授主编的《中国文学史》“总绪论”在谈到“中国文学发展的不平衡”问题时, 提到了“地 域的不平衡”这一现象。该书指出:“所谓地域的不平衡包含两方面的意思:一是在不同的朝代 ,各 地文学的发展有盛衰的变化, 呈现此盛彼衰、此衰彼盛的状况。”“二是不同的地域有不同的文体孕 育生长 ,从而使一些文体带有不同的地方特色 ,至少在形成后相当长的一段时间内是如此。”[1]尽 管该书对于这个问题的论述显得非常简略,但我还是为此感到高兴。因为自从 1905 年刘师培先生 发表《南北学派不同论》[2]、1906 年王国维先生发表《屈子文学之精神》之后[3],直到20 世纪90 年代 , 除了极少数专家(如金克木先生 1986 年发表《文艺的地域学研究设想》)外, 八十多年间, 似乎很少 有人就文学的地域性问题做过专题研究。

八十多年的时间不能说短。为什么没有人来研究这个问题 ? 我认为主要有两个原因。一是这 个问题确实很复杂, 既费时,又费力 ;二是受不正常的学术空气的影响。我们知道,建国以后的相当 长一段时间,地域性、地理环境这一类的问题, 是一个很敏感的问题, 谈地域性, 谈地理环境 ,便有 “地理环境决定论”之嫌;而“地理环境决定论” ,被看作唯心主义的观点。

只有在今天 ,在社会的学术文化空气相对自由的时候 ,在学术研究开始走向理性和成熟、开始 出现个性的时候 ,才会有人重提这个问题。这正是我在读到袁先生主编的《中国文学史》的上述内 容时 ,为之高兴的原因。

二、 文学史的未解之谜

以往的中国文学研究 ,大多只注重史的探索, 而不注意其空间组合规律 ;只注重编年 ,而不注意 系地;只注重时代性和民族性的阐述 ,而不注意地域性或地域风格的考察。因而这种研究, 往往是 一维的,单向的 ,缺乏立体感和丰富性。事实上,历史总是在一定的空间中展开的。时间和空间,是 事物的两种最基本的运动形式。“地理是历史的舞台 ,历史即地理之骨相。读历史如忽略地理 ,便 失去其中许多精彩的真实的意义。”[4]文学研究如果只注重其时间关系(时代性),而忽略其空间关 系(地域性),就很难解答文学史上的许多谜团。譬如:

同是中国诗歌之源, 为什么《诗经》和《楚辞》的文化意蕴和审美形态判然有别? 同是汉赋名家 , 为什么司马相如和扬雄的赋那样恢宏和瑰丽 ,而班固和张衡的赋却那样质朴和典雅 ? 同是唐诗巨擘,同样漫游大江南北,同样经历唐王朝由盛而衰的历史巨变 ,为什么李白的诗歌是那样的飘逸洒 脱,而杜甫的诗歌则是那样的沉郁顿挫? 为什么在先秦、两汉、三国、西晋和隋唐时期 ,中国的文学 家总是北方多于南方 ,而在东晋、南北朝、宋、元、明、清时期 ,南方的文学家又大大地多于北方 ? 为什么在唐代还是默默无闻的江西文坛, 在宋代却是那样的振聋发聩,不仅文学家的数量增加了十多 倍,而且名家辈出,佳作如林, 俨然执了两宋文坛之牛耳 ? 为什么领一代之风骚的宋词多情语、多艳 语、多妮子态? 为什么在明代文坛的复古派与革新派这两大阵营中 ,复古派的领袖多为北方人(如 李梦阳、何景明、边贡、康海、王九思、王廷相、谢榛、李攀龙),而革新派的领袖则多为南方人(如李 贽、袁中道、袁宏道、袁宗道、钟惺、谭元春)? 类似这样的一些问题, 仅仅用历史的方法是说不清楚 的,必须同时采用地理的方法, 因为这些问题都涉及到人文地理学的理论和实践, 都涉及到文学的 地域性问题。

三、 中国历代文学家的地理分布格局

中国文学的地域性, 是一个客观事实,不是承认与不承认的问题 ,而是如何认识、如何解释的问 题。而要科学地认识和解释中国文学的地域性,必须完成一个前提性的工作,这就是搞清楚中国文 学家的地理分布 ,一是分布格局,二是分布成因,三是分布重心, 四是分布规律。

关于中国历代文学家的地理分布, 首先要确定什么样的人才是文学家。这里存在两个问题。 其一, 古代很少有专职的文学家, 绝大部分有文学作品传世的人,都是集文学家和官僚于一身;其 二,文学家的身份,是由他所流传下来的文学作品来确定的 ,但是在汉魏以前,许多作品往往是文笔 不分的。这样的作品 ,说它是文学也可以,说它是历史或哲学也未尝不可以。那么 ,什么样的人可以算作文学家? 一个时代或一个地区究竟有多少文学家 ? 往往人言言殊 ,缺乏一个统一的界定和标准。好在前辈学者和时贤们已经做了一些基础性的工作 ,例如编撰了若干种的《中国文学家大辞典》 , 这就为我们省去了一些翻检之劳。

但是甄别工作是不能省略的。我们考察文学家的地理分布 ,目的在于考察一个地区的人文地 理环境对文学家的生成所产生的作用和影响。而历代的史传碑文(包括有关方志和笔记)记载人物 的籍贯,往往把传主的出生地、祖籍和郡望混为一谈,后人所编写的多种文学史和文学家辞典 ,也都存在这个问题。即以中国社会科学院文学研究所编写的《中国文学史》为例 ,这一方面的问题就很多。仅仅是唐代诗人的籍贯问题, 就错了 30 多处[5]。文学家的籍贯问题的确定,是一个非常复杂 的事情。我这里所讲的文学家的籍贯, 是指其出生地。我的做法是,一方面以大家公认的编得比较 好的谭正璧先生的《中国文学家大辞典》为统计对象, 一方面则尽量利用目前所能见到的有关材料 来纠正其中的错误。

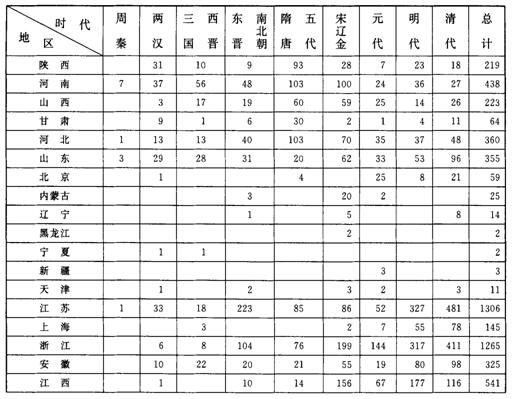

谭正璧先生所编《中国文学家大辞典》 ,“上起李耳, 以迄近代。凡姓名见于各家文学史及各史 之《文苑传》 ,或其文学著作为各史《艺文志》及《四库全书》所收者, 靡不收录” [6],共得 6800 人。除 去辛亥革命以后去世的 40 人 ,朝鲜、蒙古和越南籍的 7 人 ,籍里不详的 467 人 , 有籍贯可考者为 6286 人 。兹将这 6286 人的地理分布情况列表如下 :

中国历代文学家的地理分布简表

四、 中国历代文学家的地理分布重心

由上表可知 ,周秦时期文学家的地理分布重心在今天的山东、河南和湖北三省 ,也就是当时的 鲁、宋、卫、郑、韩、楚等国 ;

两汉时期文学家的地理分布重心在今天的陕西、河南、河北、山东、江苏和安徽诸省, 也就是当 时的京兆尹、右扶风、南阳、陈留、河南、汝南、颍川、安平、北海、齐郡、沛国和会稽等郡国;

三国西晋时期文学家的分布重心在今天的陕西、河南、山西、河北、山东、江苏和安徽诸省 ,也就 是当时的京兆尹、北地、颍川、梁国、陈留、汝南、河内、河东、太原、高平、琅邪、平原、广陵、吴郡、会稽 和谯郡等郡国;

东晋十六国南北朝时期文学家的地理分布重心在今天的河南、山西、河北、山东、江苏、浙江、安 徽和湖北诸省, 也就是当时的颍川、陈郡、平原、琅邪、南郡、会稽、吴郡、南兰陵、晋陵、建康、南东海、 南兖州和淮南诸郡国 ;

隋唐五代时期文学家的地理分布重心在今天的陕西、河南、山西、甘肃、河北、江苏、浙江、湖北、 福建诸省 ,也就是当时的京兆、华州、河南、郑州、太原、蒲州、绛州、秦州、深州、定州、贝州、赵州、幽 州、扬州、徐州、常州、润州、苏州、睦州、杭州、越州、湖州、荆州、襄州、泉州等州府 ;

宋辽金时期文学家的地理分布重心在今天的安徽、江苏、江西、浙江、四川、福建、河南诸省 ,也 就是当时的歙州、苏州、常州、润州、吉州、饶州、抚州、洪州、建昌、杭州、湖州、庆元、婺州、台州、温 州、眉州、福州、建州、开封、河南等州府 ;

元代文学家的地理分布重心在今天的安徽、江西、江苏、浙江、河北、北京、山东等省, 也就是当 时的徽州、吉安、饶州、抚州、平江、扬州、杭州、湖州、温州、绍兴、庆元、婺州、台州、福州、建宁、晋宁、 真定、大都、东平等路府;

明代文学家的地理分布重心在今天的江西、江苏、上海、安徽、浙江、广东、福建、山东等省 ,也就 是当时的吉安、抚州、南昌、常州、扬州、应天、苏州、松江、徽州、杭州、绍兴、嘉兴、湖州、宁波、金华、 广州、福州、兴化、济南等州府 ;

清代文学家的地理分布重心在今天的江西、江苏、上海、安徽、浙江、广东、福建、山东等省 ,也就 是当时的南昌、抚州、苏州、常州、扬州、镇江、江宁、太仓、松江、安庆、徽州、杭州、嘉兴、绍兴、湖州、 长沙、广州、福州、顺天、济南、青州等州府。

- 上一篇:中国历代文学家的地理分布——兼

- 下一篇:忧患人生与潇洒人生———中国古

- 返回:学科论文